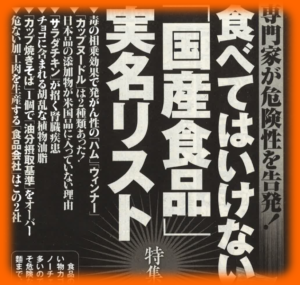

~気になる「食べてはいけない国産食品」~

新聞の週刊誌中刷り広告を見て、「ドキッ」とすることもあります。週刊新潮がシリーズ化している「食べてはいけない国産食品」第?弾など。ただ、こんな宣伝を見て、週刊新潮を買おうとは思いません。週刊新潮の記事の中で、食べてはいけないとされているのが主に、有名国産メーカーのハム、ウィンナー、カップラーメンそしてお菓子類だそうです。

~「食べてはいけない国産食品」の食品添加物~

その理由は、人間にとって有害な食品添加物が入っているからだそうです。これは昔からよく親などが言っていましたね。「インスタント食品や冷凍食品などは食品添加物が入っているから食べないほうがいい」と。しかし、今の時代食品添加物が入っていないものなどほとんどありません。無添加などとうたわれている商品は高くて、おいしいものはあまりありません。そもそも食品添加物とは一体何なのでしょうか。

食品添加物とは、「食品の製造過程で、保存や風味、外観のために添加される物質」です。

これは、科学的に作られたものと天然のものがあって、厚生労働省が、安全性の確認を行いながら、成分や使用基準を決めているのです。厚生労働省の言うことですからあまりあてにはなりませんが、それでも、ここまでの量なら人体には影響ないという目安を決めているのです。

~日本は、日本~

週刊新潮は、そういったことも無視して、添加物である亜硝酸ナトリウムについて、発がん性があるとか、リン酸は、過剰摂取すると、成人病になるなどと指摘して食べてはいけないとしています。

また、トランス脂肪酸は、有害物質で、「アメリカ、カナダなどでは規制されていて日本は遅れている」などと書かれているそうです。すぐに外国の事情を持ち出して、外国はこうなっているのに日本は何してるんだ!などと言う人がいますが、日本は日本です。すべてを外国と同じにする必要はありません。日本独自の判断で規制をかけるかかけないかを判断すればいいのです。

そして、記事では、食べてはいけない国産商品を一覧にし、会社名や商品名を実名で発表しているらしいです。例えば、日清のカップヌードルキングを食べてはいけないなどと指摘しているらしいのですが、そんな指摘を受けて本当に食べることを控える読者はいないと思います。そんな記事を信じて食べないと言う選択をする人がいるなら馬鹿です。

~すべて売り上げのため~

厚生労働省がこれだけの量なら添加しても差し支えないとして基準を決めているのですから、普通に食べる分は大丈夫です。何故、週刊新潮がこんな記事を書き続けるのかよく分かりませんが、連載しているということはこの記事によって週刊誌の売り上げが伸びているということなのでしょう。

過去に問題となった、タバコのニコチンをウサギの耳に塗って癌になった。やっぱり発がん性があるとした研究がありました。これは、そのニコチンの量が人間が一生かかっても摂取できないだけの量だったということが後でバレたということがありました。国民の不安を煽って、面白おかしく記事を書いて掲載して金儲けする。それが好評だったらまた同じような記事を載せるというのが週刊誌やワイドショーのやり方です。

国民の不安を煽って何の得があるのか?売り上げが増えるのです。週刊誌は売り上げが増えればそれだけでいいのです。マスコミって結局、営利企業なのです。

例えばこの商品にはこんな成分が入っているから食べたら体を蝕むとか、死んでしまうなどと書けば、指摘を受けた食品会社から、名誉棄損や偽計業務妨害罪などで訴えられる危険性もあります。

しかし、そんなことでわずかな慰謝料や賠償金を支払ったとしても、週刊誌の売り上げによる利益からすれば微々たるものなのです。現実にこれまで、いい加減な取材で裁判沙汰になって慰謝料などを週刊誌側が支払うというケースはゴマンとありました。しかし、週刊誌側は、その何倍も利益を上げられるわけですから、一応、自分たちの取材が正しいと見せるために弁護士を雇って争う姿は見せるのです。

そして、裁判で負けたら素直に慰謝料を支払い何事もなかったかのようにまた次のウソ記事を書くのです。

~指摘された食品会社は訴えろ!~

週刊新潮側が、こんな怖い食品添加物が入っているから食べてはいけないなどと言っている食品添加物は、厚生労働省が定める基準の何百倍とか何千倍を摂取した場合には危険というようなものだと思うのです。それでも、単純に、危険な食品として記事で紹介しているのですが、こんな記事を見たいために週刊誌を買う人は馬鹿なのです。

この記事によって信用を毀損された食品会社側が提訴したという話は聞きませんが、指摘された食品会社全てが争うべきです。1件当たりの慰謝料が小さくても数多くの慰謝料が発生すれば週刊誌側にとってはある程度の打撃となるでしょうし、今後のウソ記事連載の戒めにもなるはずです。